La Città libera di funzionare. Postilla#41.

Un viaggio da New York a Riomaggiore passando per Barcellona, con una breve fermata al padiglione Italia di Expo Osaka 2025. Prossima tappa: Gubbio, per parlare di Città Antifragile.

Il vento spegne la candela, ma alimenta il fuoco. Con questa immagine Nassim Taleb ci porta ad una riflessione profonda sulla natura dei sistemi.

Ci sono elementi che traggono beneficio dagli shock, prosperano e crescono proprio quando sono esposti alla mutevolezza, alla casualità e al disordine; amano il rischio, l’avventura e l’incertezza. La natura, per esempio, i nostri muscoli, il nostro sistema immunitario e, aggiungerei, la vita, almeno per molti di noi. Taleb li chiama Sistemi Antifragili.

Abbiamo abbracciato il concetto di Antifragilità nel 2020 e lo abbiamo unito alla visione sistemica fatta di interdipendenze con cui osserviamo il mondo da sempre.

Cosa significa realmente?

1. Spostare il focus dalle singole funzioni ai collegamenti tra di esse, progettando cambiamento ed evoluzione a partire da questi.

2. Riconoscere che il caos è una condizione necessaria per l’evoluzione.

Usiamo questa lente per studiare e orientare le aziende a definire il proprio impatto nel mondo, mettendo il profitto in prospettiva come mezzo necessario per realizzare impatto e sopravvivere, e non come fine ultimo.

Questa visione si può applicare anche al saper fare città, oltre che impresa.

La strategia aziendale di sviluppo e marketing trova un parallelo nel concetto di placemaking per gli spazi urbani. Oggi stiamo facendo i placemaker.

Come si crea un luogo? Come si trasforma uno spazio costruito in un luogo di vita capace di generare un impatto positivo?

Una risposta semplice potrebbe essere: concentrandosi sulla vita stessa, perché la vita è caos, e per questo antifragile per sua stessa essenza.

Una città animata da comunità vive si rigenera autonomamente, perché le persone sono energia, e l’energia non si crea né si distrugge, si trasforma.

Quando i luoghi sanno nutrire invece che soffocare, e unire invece che dividere, allora l’energia si moltiplica e la sopravvivenza del sistema è garantita.

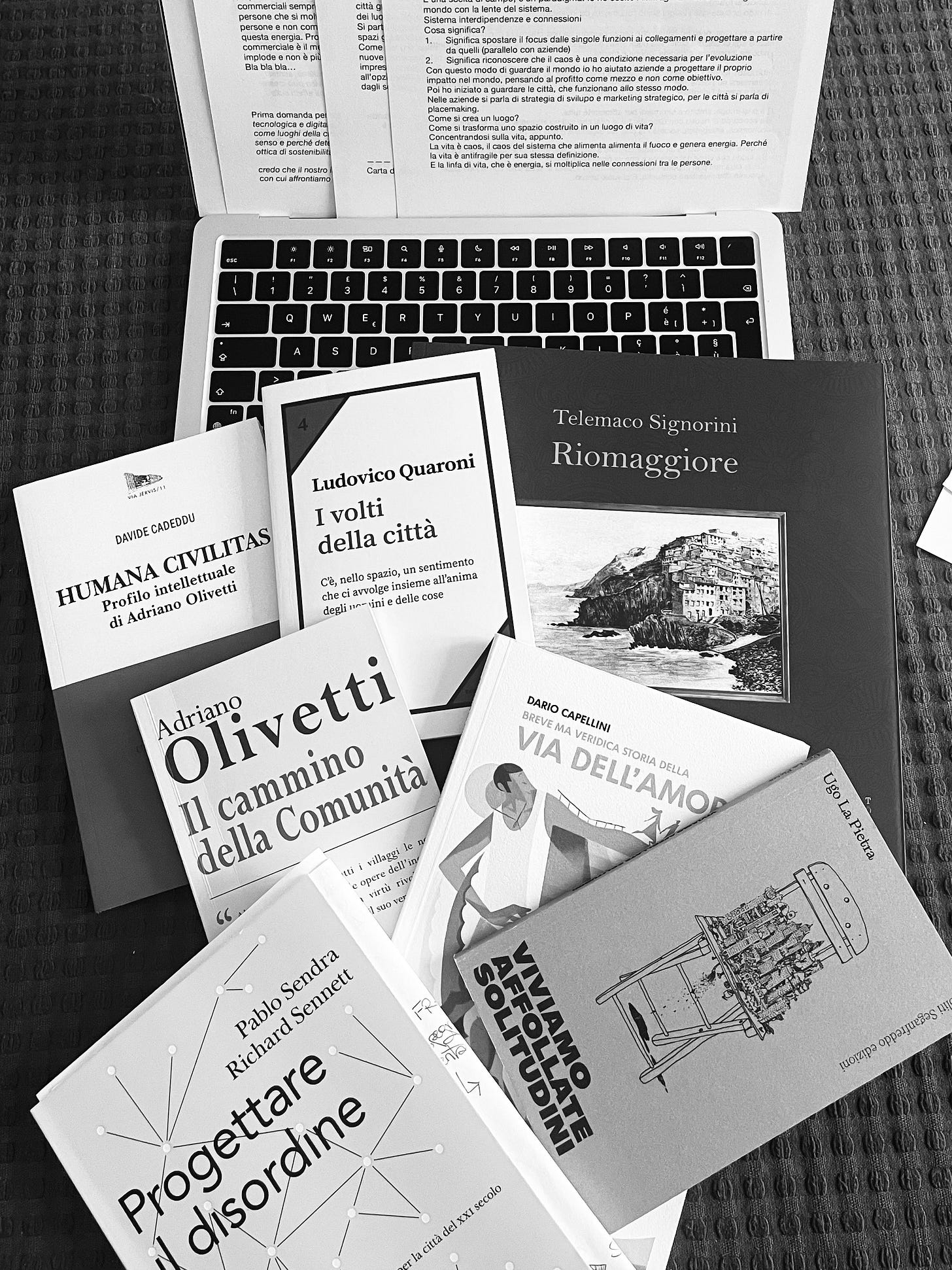

Recentemente, abbiamo scoperto un libro intitolato "Progettare il disordine" (di Pablo Sendra, architetto, e Richard Sennett, sociologo) in cui si ritrovano i principi di una città sistemica e antifragile:

«…ci sono luoghi in cui le attività improvvisate e l’interazione sociale non si concretizzano, perché la rigidità dell’ambiente urbano non permette che questa improvvisazione abbia luogo, ed è necessario che il disordine venga progettato».

Connettere non significa solo strutturare strade e percorsi; è un processo vitale, che crea occasioni per rallentare e incontrarsi, imparare e crescere insieme. Motore di questo processo diventa il Genius Loci, patrimonio della comunità presente che accoglie e si fa accogliere da quella futura.

La vita di una comunità è influenzata dal luogo in cui opera, così come il luogo si sviluppa grazie alla comunità che lo abita. In questo virtuoso scambio forse sta la ricetta della sostenibilità, che è sopravvivenza nel lungo periodo.

La Carta di Atene, stilata nel 1933 al IV congresso di architettura moderna che aveva come tema “la città funzionale”, sarebbe diventata un manifesto di urbanistica e avrebbe orientato tutti i progetti seguenti: porta la teoria della zonizzazione, ossia la suddivisione dei quartieri e la diversificazione degli edifici in base alle funzioni che le persone svolgono all'interno della città, riducendole a quattro: abitare, lavorare, divertirsi, spostarsi.

In una progettazione per funzioni, i collegamenti sono meno importanti e mirano ad ottimizzare e velocizzare gli spostamenti. È così anche nelle aziende gerarchico funzionali.

Del resto, in una società orientata alla velocità e alla performance questo modello urbanistico era il più efficace: grandi strade per le auto, difficili da percorrere a piedi o in cui fermarsi.

Ma se le persone si trovano in strada solo per andare a lavorare o spostarsi da un luogo all’altro, quando si incontrano? Dove sta nella città lo spazio per l’interazione sociale che trasforma lo spazio in luogo?

Nel mondo ci sono esempi, ormai da anni, che provano a rispondere a questa domanda.

Salvador Rueda, urbanista, psicologo e visionario attivo nella città di Barcellona, pensa per connessioni e ha immaginato una città non più dominata dalle automobili, ma da spazi pubblici utilizzati da pedoni e ciclisti, organizzati attorno alle cosiddette “superilles”, termine catalano che significa “superblocchi”, ovvero pezzi di città dove le auto non sono benvenute. Una visione sistemica in cui la partecipazione attiva delle comunità locali diventa fondamentale. Coinvolgere residenti, imprese e tutte le parti interessate fin dalle fasi iniziali del processo decisionale garantisce che le Superilles rispondano alle esigenze e alle aspirazioni delle persone che le vivono.

È così nella gestione dei sistemi: focalizzare l’attenzione su tutto porta a non focalizzare nulla, mentre saper agire sulle poche leve strategiche che orientano il cambiamento è proprio l’abilità di chi ne è alla guida.

Chi fa città pensando di creare un’identità a partire dal disegno dell’Urbs rischia di ritrovarsi con spazi vuoti e un problema sociale, ma se riesce a spostare l’attenzione sulla Civitas, nel rispetto del tempo delle persone e nella consapevolezza che sono le persone a fare la comunità, allora riduce il rischio. Da Urbs (un solido fisico che contiene molti modi di vivere diversi) a Civitas (i modi di vivere diversi) e ritorno, in un processo condiviso.

E ogni Civitas ha un proprio Genius Loci che la contraddistingue e la anima: sono le tradizioni che nel loro evolvere fanno l’identità di un luogo, il motore che viene dal passato e che la comunità ha la responsabilità e l’orgoglio di portare nel futuro.

C’è un quartiere a New York che si chiama Garment District. Dalla fine del 1800 la sua comunità di lavoratori “fa il quartiere”, ne ha costruito l’identità e la tiene viva nel tempo. Qui la vita si respira in ogni angolo ed è un’attrazione in sé che porta valore ogni giorno, anche attraverso il turismo, alla comunità che lo vive. E’ il quartiere della moda, simbolo dell’intera industria del fashion del paese, con la più alta concentrazione di designer e botteghe vintage accanto ai grandi magazzini, oggi come oltre un secolo fa.

Lì accanto si trova Hudson Yards, una recente rigenerazione mixed used di lusso, con attrazioni turistiche di grande successo. Ci ho trovato esattamente quello che mi aspettavo: uffici, aperitivo, dormire, gente come me…niente di inaspettato…e alle 9.30 di sera, il deserto. Nessuna emozione: avrei potuto essere ovunque. I turisti portano soldi ai proprietari degli immobili, ma non ho avvertito sentore di alcuna comunità che si stia sviluppando.

Che cosa si perde quando l’identità di un territorio viene appiattita?

In Italia stiamo studiando il caso di Riomaggiore, dove l’over-turismo incontra lo spopolamento e il territorio crolla, sfruttato e consumato perché la comunità non lo vive quotidianamente.

Vogliamo davvero perdere un territorio così ricco di bellezza, arte, storia e vino?

A Riomaggiore non si fa il pesto, e neanche l’olio perché non ci sono ulivi nè basilico. però li si vende ai turisti che non distinguono un olio ligure da uno pugliese. A Riomaggiore si fa lo Sciacchetrà, e ci sono i limoni. Inoltre ci hanno vissuti artisti e si è sviluppato il movimento dei Macchiaioli. I disegni e i diari di Telemaco Signorini sono un patrimonio storico unico. Meno l’arredamento di Ikea delle case in affitto a prezzi folli.

Proveremo a lavorare su un’identità che integri il Genius Loci di questa terra, supportando un partenariato tra pubblico, privato e popolazione locale. L’obiettivo è orientare il turismo per sostenere le attività locali e riportare le comunità a vivere il territorio, valorizzando tutti gli interventi di rigenerazione urbana in corso in un unico grande progetto di cui disegneremo le connessioni.

Come? Studiando, incontrando persone, mettendole allo stesso tavolo, stimolando il racconto della storia, la condivisione dei sogni ed il pensiero, perché crediamo che la crisi di pensiero, che oggi è alla base di tutte le altre, possa trovare una risposta in un esercizio di creatività profonda e collettiva.

La vera strategia consiste nell’allungare e allargare la visione, consapevoli che senza vita non ci sono luoghi.

E per chi ama riassunti e ricette, seguono pochi punti fondamentali da fissare:

Profitto di breve e visione di lungo. Nelle città come nelle aziende, il profitto dovrebbe essere visto come un mezzo, non come un fine. È attraverso il profitto che possiamo generare un impatto reale e positivo. Dobbiamo imparare a guardare oltre le esigenze immediate e concentrarci su come costruire comunità che sappiano reinventarsi e sopravvivere a tutto, come fa la natura.

Rallentare per connettere. Se passiamo da misurare velocità e performance a misurare qualità della vita e benessere delle persone, sarà più facile capire come promuovere le connessioni e accettare l’incertezza.

Creatività italiana come vantaggio competitivo. Il successo del nostro padiglione ad Expo ci conferma che in Italia abbiamo un "Genius Comune" che viene dal nostro passato e offre una via per il futuro. “L’Arte Rigenera la Vita” è il tema del Padiglione Italia all'Expo 2025 di Osaka, progettato dall'architetto Mario Cucinella, come una moderna interpretazione della Città Ideale del Rinascimento, con il suo teatro, i portici, la piazza e il giardino all'italiana, luoghi tipici dell'identità urbana e sociale dell'Italia. Ma forse non serviva Expo, basterebbe viaggiare con curiosità.

Responsabilità e sostenibilità: la città può educare la comunità alla responsabilità sociale? Quando creiamo ambienti che incoraggiano il dialogo e la collaborazione, favoriamo una società più aperta e inclusiva. Gli edifici, le strade e gli spazi pubblici possono essere progettati per allentare le abitudini fisse e disordinare la visione rigide di noi stessi? In effetti, questa apertura al disordine è ciò che conduce a una vera e propria società civile.

Come in azienda e nella vita così anche per la città: guardando con la lente sistemica, comprendo che Responsabilità significa lavorare per eliminare sovrastrutture invece che crearne. Mi piace l’immagine di una persona, un’azienda, una città "libera di funzionare", capace di migliorarsi, di adattarsi e di prosperare nell'incertezza, ovvero Antifragile.

Non è questo il significato profondo della sostenibilità?

Sara Baroni

Appuntamenti

21 giugno. Gubbio: Terracomunica.

Dal 14 al 25 giugno 2025 Gubbio si trasforma in un laboratorio di idee, azioni e incontri aperto alla partecipazione di tutti i cittadini. È la Settimana dellaSostenibilità Sociale: il festival nazionale promosso dall’Associazione Terracomunica APS che dal 2004 mette al centro i territori e le persone che li vivono, creando relazioni sostenibili. Noi non potevamo mancare e parleremo di Città Antifragile.

A proposito di identità di luogo…

La storia completa di Garment District è appassionante. Puoi scaricare qui il pdf.

E per approfondire il tema di Identità, c’è sempre il nostro Commentario.

E anche per il numero 41 è tutto. Il nostro viaggio continua, se ci invitate arriviamo!